Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

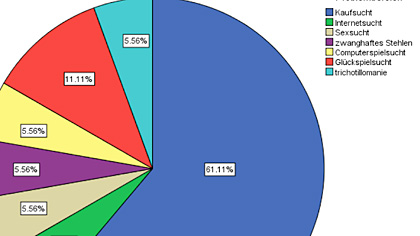

Seit einem Jahr gibt es an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsspitals Zürich ein Online-Beratungsangebot zum Thema Verhaltenssucht. Jetzt liegt die erste Auswertung der Anfragen vor: Mit Abstand an erster Stelle steht bei der Häufigkeit der Anfragen das Thema Kaufsucht mit 60 Prozent. Es folgen Computerspiel- bzw. Internetsucht und Glücksspielsucht mit jeweils 11 Prozent und Sexsucht mit 6 Prozent.

Die Hälfte der Anfragenden suchte eine Beratung für sich selbst, die andere Hälfte für einen Angehörigen. Die Mehrzahl kamen aus dem Kanton Zürich, nämlich 56 Prozent, 33 Prozent aus anderen Kantonen und nur wenige aus dem Ausland, 11 Prozent.

Doch was steckt hinter diesen Zahlen, und wie lassen sich Verhaltenssüchte therapieren?

Zahlreiche Literaturbeispiele und klinische Erfahrungen belegen: Verhaltensexzesse, wie die Kaufsucht, stellen häufig den Versuch einer Bewältigung von negativen Gefühlen dar. Beispielsweise haben exzessive Verhaltensweisen bei einigen Betroffenen die Funktion, mit belastenden Lebenserfahrungen oder unangenehmen Gefühlszuständen wie Depression, Angst oder auch Langeweile besser zurechtzukommen.

Bei anderen steht eine Ventilfunktion bei dauerhaftem Stress oder die Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen, sozialen Ängsten und Defiziten hinter dem «süchtigen» Verhalten. Nicht selten spielen auch ungelöste Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen eine Rolle: Die Flucht vor Partnerschaftskonflikten durch exzessives Kaufen oder durch Computer- oder Glücksspiele ist ein Beispiel hierfür.

Mit der Zeit kann dann ein Gewöhnungseffekt eintreten, der mit entsprechenden neurobiologischen Veränderungen, insbesondere im Belohnungssystem, einhergeht, und es treten soziale Folgeschäden auf. Auf diese Weise ergibt sich ein psychologisch-biologisch-sozialer Teufelskreis, aus dem der Ausstieg manchmal nur mit professioneller Hilfe gelingt.

Die Unterscheidung, ob das exzessive Verhalten als aktive Vermeidung zu verstehen ist – Ablenkung von negativer Befindlichkeit – oder in erster Linie dem Erreichen von positiver Befindlichkeit dient – der Suche nach dem «Kick» –, führt zu ganz unterschiedlichen Veränderungszielen. Auch die Einordnung des jeweiligen Störungsbildes auf einer Achse zwischen impulsiven und zwanghaften Verhaltensweisen ist in dieser Hinsicht bedeutsam.

Je nachdem wo sich das exzessive Verhalten des Einzelnen auf diesem Kontinuum befindet, stehen andere therapeutische Interventionen im Vordergrund. Bei der Kontroverse über die diagnostische Einordnung der Verhaltenssucht als Suchterkrankung, Zwangsspektrumsstörung oder Impulskontrollstörung geht es von daher nicht nur um eine akademische Diskussion, sondern auch um die Frage der geeigneten Interventionen.

Es kommt entscheidend darauf an, mit dem Betroffenen – und wenn möglich auch den Angehörigen – zu Beginn einer Therapie individuelle Hypothesen zu ursächlichen, auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen zu entwickeln. Die transparente, auf diesen Hypothesen basierende Festlegung von geeigneten Veränderungszielen ist die vielleicht wirksamste Motivationsmassnahme.

Das exzessive Verhalten steht dann oft nicht im Mittelpunkt, typische zentrale Themen sind hingegen der Umgang mit negativer Befindlichkeit, das Selbstwertgefühl oder die Fähigkeit zur Gefühlswahrnehmung und -regulation. Je mehr Möglichkeiten dem Betroffenen zur Verfügung stehen, um Probleme aktiv zu bewältigen und mit unangenehmen Gefühlen umzugehen, desto geringer ist die Gefahr, dass er sein Verhalten beibehält oder in alte Verhaltensmuster zurückfällt.

Abstinenz ist bei der Verhaltenssucht oftmals kein (therapeutisches) Veränderungsziel. Auch eine Auseinandersetzung über die Frage, ob der Betroffene süchtig ist oder nicht, führt meistens nicht weiter. Es geht vielmehr um einen zukünftig angemessenen Umgang mit dem jeweiligen Verhalten, wie zum Beispiel Arbeiten, Einkaufen und Spielen.

So sind pauschale Forderungen nach Abstinenz von Online-Spielen kaum sinnvoll, das Erlernen von Medienkompetenz hingegen schon. Auch die Stärkung allgemeiner Schutzfaktoren – gute soziale Integration, hohe Frustrationstoleranz, vielfältige Interessen, gute Kommunikationsfähigkeiten oder ausbalancierter Lebensstil – ist hilfreich und stellt auch eine gute Prävention gegen Rückfälle in exzessive Verhaltensweisen dar.