Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

Frau Regard, Sie sind an einem Forschungsprojekt beteiligt, das die neurobiologische Untersuchung der Moral zum Gegenstand hat. Worum geht es genau?

MARIANNE REGARD: Das Projekt will den Neurowissenschaften sozusagen aus ethischer Sicht einen Spiegel vorhalten. Meine Aufgabe besteht darin, zu untersuchen, ob und inwiefern sich die neuropsychologische Diagnostik im Laufe der Zeit zu Fragen des moralischen Verhaltens unterschiedlich geäussert hat.

Wieso sollte sich die Neuropsychologie dazu äussern?

REGARD: Es gibt Störungen im Gehirn, die das moralische Empfinden und Handeln beeinflussen können. Es ist schon lange bekannt, dass Hirnschädigungen ein Risikofaktor sind für nicht-moralisches, also auch kriminelles Handeln. Die Frage für die Neuropsychologie ist nun, welche Schlussfolgerungen sie aus einer Diagnose ziehen soll. Was kann sie beispielsweise dazu sagen, ob jemand therapierbar ist?

Das Projekt untersucht, ob und wie die Neuropsychologie zu solchen Fragen im Laufe der Zeit Stellung bezogen hat. Diese Selbstreflexion ist wichtig, weil sich beispielsweise die Forensik für den mit den bildgebenden Verfahren neu ermöglichten Blick ins Gehirn interessiert und wissen will: Inwiefern kann ein Mensch Verantwortung für eine Straftat übernehmen?

Die Moral ist also im Gehirn verortbar?

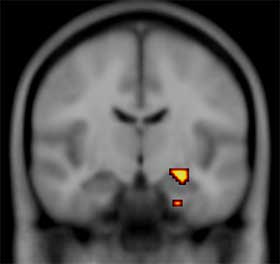

REGARD: Es gibt nicht einen bestimmten Ort, wo die Moral sitzt. Das wäre eine altmodische Lokalisationslehre. Das Hirn vollbringt seine Leistungen in neuronalen Netzwerken. Wahrscheinlich werden wir bezüglich der Moral zum selben Resultat kommen wie bei anderen höheren Hirnleistungen. Sie ist als Summe von verschiedenen Hirnleistungen zu verstehen.

Um moralisch handeln zu können, muss man beispielsweise die Konsequenzen seines Handelns abschätzen können: Werde ich bestraft werden? Werde ich ein schlechtes Gewissen haben? Zudem muss man Zeichen lesen, Absichten in anderen Menschen erkennen können. Das sind unterschiedliche Hirnfunktionen, die in verschiedenen Hirnteilen angesiedelt sind.

Inwiefern determiniert das Gehirn das Verhalten des Menschen?

REGARD: Aus neurowissenschaftlicher Sicht ist die Freiheit des Menschen enorm gross. Wir haben verglichen mit dem Rest der Tierwelt ein unglaubliches Verhaltensspektrum. Wir müssen auf einen bestimmten Reiz nicht immer gleich reagieren. Im Gegenteil, es ist schlicht unmöglich, die Vielfalt der menschlichen Verhaltensoptionen auch nur auszurechnen.

Man kann das mit einem Klavier vergleichen. Es hat in der Regel 88 Tasten, woraus sich schier unendlich viele Tastenkombinationen ergeben. Und damit ist noch nichts gesagt über den Rhythmus oder die Anschlagdynamik. Es kommt beim Klavier wie beim Hirn darauf an, wie ich es benutze.

Dann ist der Mensch vielleicht eher genetisch determiniert?

REGARD: Das wäre ebenfalls ein Kurzschluss. In den Medien war kürzlich zu lesen, Nikotinsucht sei genetisch festgelegt. Natürlich sind wir aus Genen zusammengesetzt. Aber es ist nicht möglich, dass ein einzelnes Gen ein Verhalten komplett determiniert. Mit einer Taste auf dem Klavier kann ich auch keine Melodie spielen. Ich spreche nicht von genetischen Krankheiten, wo auch einzelne Gene ganz offensichtlich relevant sind. Ich spreche von genetischen Dispositionen und die sind nicht gleichbedeutend mit einem Verhaltenscode.

Das ist beim Hirn auch so?

REGARD: Ja, das Hirn ist zwar eine Lernmaschine, aber es braucht Reize aus der Umwelt. Das Hirn braucht die Umwelt, um zu funktionieren, und wir brauchen das Hirn, um die Umwelt aufzunehmen. Ein besonderes Merkmal des menschlichen Gehirns ist, dass es aus zwei Hirnhälften besteht. Diese funktionieren unterschiedlich, sind aber interaktiv miteinander verbunden.

Die zweite Besonderheit des Menschen ist sein grosses Stirnhirn. Dort laufen viele der höheren Hirnleistungen ab. Ich spreche deshalb manchmal auch von «drei Hirnhälften». Dieser Aufbau des Gehirns trägt viel dazu bei, dass das Repertoire des menschlichen Verhaltens so gross ist, denn es ermöglicht mehr Vernetzungen. Die Hirnforschung hat sich früher nicht sonderlich für Emotionen interessiert.

Sie haben sich bereits in Ihrer Habilitation Ende der 1980er-Jahre mit diesem Thema beschäftigt. Was haben Sie untersucht?

REGARD: Die Hirnforschung dachte lange Zeit, Emotionen seien nicht im Grosshirn, sondern im menschheitsgeschichtlich älteren Teil des Hirns angesiedelt, im so genannten limbischen Hirn. Ich untersuchte in meiner Habilitation, inwiefern Emotionen im Grosshirn reguliert werden. Dabei realisierte ich, dass die Gegenüberstellung von Kognition und Emotion keinen Sinn macht.

Es gibt nichts Nicht-Emotionales. Denken oder Wahrnehmen ist immer mit Emotionen gekoppelt. Beurteilungen wie etwa Sympathie und Antipathie spielen immer mit. Jede Veränderung im Hirn geht mit emotionalen Veränderungen einher. Und umgekehrt verändert jede Emotion auch unser Denken. Die Evolution stattete uns Menschen mit dieser höchsten Hirnleistung aus, der Affektivität.

Wieviel weiss die Hirnforschung heute allgemein über das Hirn?

REGARD: Man sollte bescheiden bleiben. Wir wissen zwar heute, wie das «Klavier» aufgebaut ist, aber das sagt eben noch nichts darüber aus, welche Musik daraus erklingt. Da gibt es noch viele offene Fragen. Die bildgebenden Verfahren ermöglichten neue Einblicke, zeigten aber auch, dass das Hirn komplexer und wandelbarer ist, als man es sich vorgestellt hatte.

Letztlich suchen wir eine Art «brain code», also ein fundamentales Prinzip, nach dem das Hirn funktioniert. Ein solches Prinzip könnte besagen, dass die Tätigkeit der Neuronen immer mit Hemmung und Enthemmung zu tun hat. Die Frage wäre also: Wann und wie werden Systeme mit einer bestimmten Funktion ein- beziehungsweise ausgeschaltet?

Und der Mensch selber? Ist er mit dem heutigen Gehirn gut gerüstet für die Zukunft?

REGARD: Unser Gehirn könnte durchaus noch optimaler funktionieren. Mich beschäftigt in diesem Zusammenhang vor allem das so genannte prospektive Denken. Unser Hirn erbringt zwar erstaunliche Gedächtnisleistungen. Aber es kann all die Erfahrungen nur schlecht für prospektives Denken nutzen. Wir tun uns schwer damit, Handlungen und ihre Konsequenzen vorauszudenken, also eine mentale Vorstellung zu entwickeln, wie die Zukunft aussehen könnte.

Die Hirnforschung hat noch nicht herausgefunden, warum dies so ist. Vielleicht müssen zu viele Variablen berücksichtigt werden, was unser Gehirn überfordert. Aber wer weiss, vielleicht wird die weitere Evolution des Hirns uns ja eines Tages ermöglichen, Information noch effizienter zu vernetzen und zu nutzen.