Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

Wo Kleinwüchsigkeit anfängt, ist relativ. «In Norwegen wäre ich schon kleinwüchsig», sagt die Genetikerin Anita Rauch, «in der Schweiz schaffe ich es gerade in die untere Norm.» Für einen weltweit gültigen Anhaltspunkt hat die WHO eine Norm entwickelt, die für Männer bei 1.62 Meter liegt und bei Frauen bei 1.51. Doch wozu? «Man könnte denken, ob nun jemand etwas kleiner ist als andere, was solls?», meint Anita Rauch.

Aber so stimme das eben nicht. Von den hunderten von verschiedenen genetischen Erkrankungen, die zu Kleinwuchs führen, sind viele mit zusätzlichen anderen Krankheiten verbunden. Einem hohen Risiko für Hirnblutungen zum Beispiel, für frühzeitigen Diabetes oder für eine Querschnittslähmung wegen zu stark gekrümmter Wirbelsäule. «Da lohnt es sich schon, präventiv etwas genauer hinzuschauen.»

Für die richtige Diagnose muss allerdings zuerst einmal bekannt sein, welche Genmutation dem jeweiligen Kleinwuchs zu Grunde liegt. Anita Rauch hat die genetischen und molekularen Ursachen für zwei extreme Kleinwuchsformen aufgeklärt.

Von grossem wissenschaftlichem Interesse ist dabei vor allem der entdeckte Pathomechanismus für den «Mikrozephalen osteodysplastischen primordialen Zwergwuchs Typ Mejewski II» oder kurz MOPD II: Mit einer Endgrösse von weniger als einem Meter gehören die Betroffenen zu den kleinsten bekannten Menschen mit relativ normalen Körperproportionen.

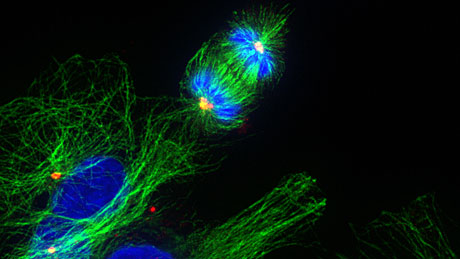

Diesen Menschen fehlt aufgrund einer Genmutation ein bestimmtes Eiweiss, an dem bei der Zellteilung die Chromosomen «aufgehängt» und so geordnet werden. «Als wir das entdeckt haben, fragten wir uns, wie diese Menschen überhaupt leben können», erzählt Anita Rauch. In Versuchen mit dem Modellorganismus Hefe hat sich nämlich gezeigt, dass diese stirbt, wenn man bei ihr genau dieses Gen zerstört – ihre Zellen können sich dann nicht mehr teilen.

Doch wir Menschen besitzen offenbar noch ein ähnliches Gen, das diese Funktion teilweise übernimmt. «Nur schafft es das nicht komplett», erklärt die Genetikprofessorin. Die Zellteilung laufe in diesem Fall so chaotisch ab, dass viele Zellen als funktionsuntüchtig aussortiert werden müssen. Die Wachstumschancen werden dadurch drastisch verringert. Und weil dieser basale Mechanismus in jeder Zelle stattfindet, sind sämtliche Organe betroffen: Alles bleibt bei diesen Menschen gleichermassen klein.

Für Furore sorgte Anita Rauch, als sie mit ihren genetischen Erkenntnissen eine anthropologische Sensation in Frage stellte, die kurz vorher um die Welt gegangen war. Auf einer indonesischen Insel hatten Anthropologen ein knappes Dutzend winziger Skelette gefunden. Das müsse eine neue, bisher unbekannte Menschenart sein, befanden sie, gleichrangig mit dem Homo Sapiens oder dem Neandertaler.

Doch kleine Besonderheiten an den Knochen dieses sogenannten Homo Floresiensis machten Anita Rauch stutzig. Dieselben Merkmale weisen nämlich auch die Knochen der von ihr untersuchten kleinwüchsigen Menschen auf. Ihre Schlussfolgerung: Keineswegs eine neue Spezies, sondern ein Gendefekt, der sich in der kleinen Bevölkerung der Insel gut verbreiten konnte.

Wer Recht hat, ob die Anthropologen oder die Genetikerin, lässt sich nicht beweisen. Denn dazu bräuchte es DNA, und diese lässt sich aus den uralten, verfallenen Knochen nicht mehr isolieren.