Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

Es ist 7.30 Uhr am Gerichtsmedizinischen Institut der Universität Zürich. Zwei diensthabende Ärzte, eine medizinisch-technische Assistentin und eine Präparatorin besprechen den Tagesablauf. Für heute Morgen steht die Untersuchung einer toten Frau auf dem Programm. Noch ist unklar, wie und unter welchen Umständen sie gestorben ist. Im Obduktionsraum liegt die Leiche auf dem Edelstahltisch. Sie hat – deutlich sichtbar – eine Schussverletzung am Kopf. Die Fachleute sehen sofort, dass die Kugel am Hinterkopf ausgetreten ist, die Einschussverletzung sieht man nicht. Sie muss sich in der Rachenhöhle befinden.

Bei solchen Verletzungen muss der obduzierende Arzt sehr vorsichtig vorgehen, zu schnell ist Gewebe zerstört, das wichtige Hinweise zur Todesursache liefern könnte, erklärt Christian Jackowski, Leiter des neuen Postmortalen Imaging Centers an der Universität Zürich. Deshalb wird die tote Frau vor der Obduktion in einem Computertomographen (CT) gescannt. Der daran angeschlossene Computer setzt die Bilder der Gewebeschnitte zu einem Ganzen zusammen und liefert dem Mediziner damit Indizien, die für die Obduktion wichtig sein können. Das CT ersetzt heute das klassische Röntgenverfahren, indem es viele Röntgenbilder des Objekts aus den verschiedenen Richtungen erstellt und nachträglich aus diesen Abbildungen das Ganze rekonstruiert. Etwa zehntausend Bilder entstehen pro Untersuchung.

In dem extra grossen CT, der im Postmoratalen Imaging Center steht, können auch Brandopfer untersucht werden. «Brandopfer haben erhobene Arme, sie verharren in der so genannten Fechterstellung und benötigen viel Platz», sagt Jackowski.

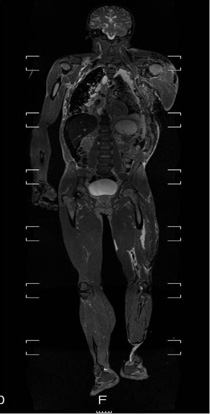

Bei Weichteilverletzungen erfolgt anschliessend noch eine Magnetresonanzuntersuchung (MR). MR basiert auf einem sehr starken Magnetfeld, mit dem Wasserstoffatomkerne zur Bildberechnung genutzt werden. Das neue Gerät ist besonders leistungsfähig, denn die magnetische Feldstärke liegt bei drei Tesla, ist also etwa zwei Mal so stark wie gängige MR-Geräte. «Das ist einzigartig auf der ganzen Welt», sagt Jackowski.

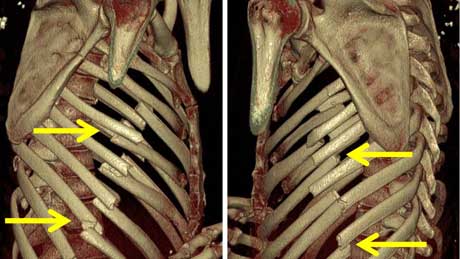

Die MR liefere perfekte Bilder der Weichteile; auch Einblutungen, die fein unter der Haut liegen, werden sichtbar – auf Mausklick sogar als 3-D-Animation. «Bei Verkehrsunfällen, wenn jemand angefahren wurde, können wir anhand der Bilder genau lokalisieren, wo Unterhautquetschungen liegen, das ist dann später wichtig bei Gerichtsverhandlungen und bei Abklärungen für die Versicherung», erklärt Jackowski.

Die Möglichkeit, die Toten mit einem Magnetresonanztomographen (MR) und einem neuen Computertomographen (CT) zu untersuchen, besteht am Gerichtsmedizinischen Institut der UZH erst seit kurzem. Finanziert durch eine mehrere Millionen Franken umfassende Spende des «Emma Louise Kessler-Fonds», einem Legat zur Förderung wissenschaftlicher Forschung, sind nun am neuen Zentrum nicht nur präzise Untersuchungen an den Toten möglich, sondern auch Forschungsvorhaben können angegangen werden.

«Die Untersuchung von Toten im MR-Tomographen bietet grundlegend neue Erkenntnisse», erklärt Jackowski. «Die Befunde, die die bildgebenden Verfahren liefern, werden direkt bei der Obduktion überprüft.» Deshalb sei es auch besonders praktisch, dass das neue Center und den Obduktionssaal nur ein Flur trenne.

Auf Dauer werden immer präzisere Interpretationen der MR-Bilder möglich, ist Jackowski überzeugt. «Unsere Forschungsergebnisse können auch für Radiologen interessant sein, die in Spitälern die MR-Bilder ihrer lebenden Patienten interpretieren müssen.»

Die CT-Bilder der toten Frau illustrieren den Einschuss im hinteren Gaumenbereich. Obwohl die Frau sich durch einen Schuss in den Mund töten wollte, so ist sie letztendlich an einer Luftembolie gestorben. Was den Laien erstaunt, zeigt Jackowski Schwarz auf Weiss im Bild: Eine Luftembolie entsteht, wenn Luft in die Blutbahn gelangt, die Lungenschlagader verstopft und daraufhin das Herz versagt. Das lässt sich anhand der Bilder vom Herzen genau nachweisen.

Gespeichert wird das umfangreiche Bildmaterial des neuen Zentrums in einem «Picture Archiving and Communication System». Nach der Erfassung werden die digitalen Bilddaten zur klinischen Fragestellung und Untersuchung auf einem zentralen Serversystem gespeichert, zusammen mit Informationen über die Identität des Patienten. So können die Gerichtsmediziner auch noch nach Jahren auf die Daten zurückgreifen, das ist wichtig bei Todesfällen, die vom Gericht nach einiger Zeit wieder aufgerollt werden.

Trotz all der neuen Technik werde man auch in Zukunft nicht auf die Arbeit am Obduktionstisch verzichten können, meint Jackowski. Bittermandelgeruch etwa weist auf eine Vergiftung hin, und ein Knistern der Lunge bei der Obduktion verrät, dass eine Lungenüberblähung vorliegt. «Bildgebende Verfahren und die Obduktion gehören zusammen», sagt der Spezialist. «Am Obduktionstisch spielen alle Sinne mit, Gerüche, Geräusche und der Tastsinn geben dem erfahrenen Mediziner entscheidende Hinweise, all das kann keine Maschine ersetzen.»