Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

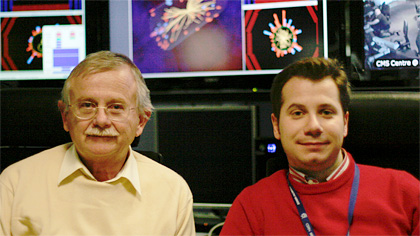

Wenig deutet darauf hin, dass hier in Kürze Ereignisse von – zumindest für die Wissenschaft – historischem Ausmass vor sich gehen werden. Im Kontrollraum des CMS-Detektors am CERN in Genf ist es ruhig. Nur vereinzelte der zahlreichen Arbeitsplätze vor langen Reihen von Computerbildschirmen sind besetzt. Blaue Abschrankungsgitter stehen scheinbar zweckfrei im Raum.

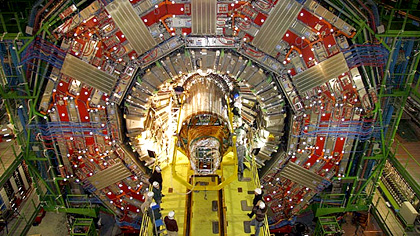

«Die sind für den Dienstag, wenn es hier ziemlich viel hektischer zugehen wird», erklärt Vincenzo Chiochia. Der SNF-Förderungsprofessor der Universität Zürich ist stellvertretender Projektleiter im CMS-Tracker-Projekt, einem von vier grossen Detektoren, welche die Teilchenkollisionen im Beschleuniger LHC (Large Hadron Collider) aufzeichnen.

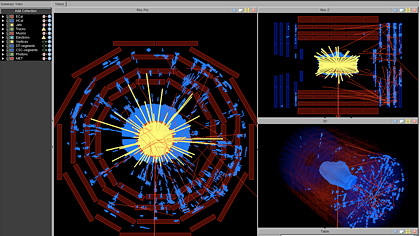

Am Dienstag wollen die CERN-Physiker erstmals zwei Protonenstrahlen mit der bisher unerreichten Energie von 7 Tera-Elektronenvolt (TeV) aufeinander schiessen. Für das Ereignis, das für die Physiker den Eintritt in eine neue Dimension der Forschung bedeutet, werden Medienleute aus der ganzen Welt erwartet.

Bei den Kollisionen mit 7 TeV sollen Teilchen entstehen, welche die Physik bisher zwar theoretisch vorausgesagt hat, die jedoch noch nie beobachtet werden konnten. Bildlich gesprochen verfolgt der Silizium-Pixeldetektor diese Kollisionen in der ersten Reihe. Er ist das innerste Element des schichtweise aufgebauten Detektors und nur wenige Zentimeter vom Kollisionspunkt entfernt.

Dieses Herzstück des CMS wurde von der Universität Zürich, dem Paul Scherrer Institut und der ETH gemeinsam entwickelt und gebaut. Im Labor des Physik-Instituts der Universität Zürich entstand die Tragstruktur aus Karbon-Fasern und Aluminium. Sie muss einerseits der extremen Belastung in der Nähe des Kollisionspunktes standhalten, andererseits möglichst leicht sein, damit sie den Teilchen wenig bis keinen Widerstand bietet. Neben den drei genannten Schweizer Institutionen sind weitere 70 Institute mit gesamthaft 450 Personen rund um die Welt am Bau und Betrieb des Trackers beteiligt.

Chiochia, seit 2009 stellvertretender Projektleiter, muss deshalb neben der wissenschaftlichen Tätigkeit einen immer grösseren Teil seiner Zeit auch für Management-Aufgaben aufwenden.

«Das CERN», so Chiochia, «lässt sich mit einem mittelgrossen internationalen Unternehmen vergleichen». Wer über das weitläufige CERN-Gelände mit seinen Werkhallen, Bürogebäuden und Appartementhäusern geht, hat tatsächlich den Eindruck, sich auf einem Industrieareal zu bewegen.

In der zentralen Kantine sammeln sich um die Mittagszeit die Mitarbeitenden aus aller Welt, die Konversationssprachen wechseln fliessend von englisch in französisch, italienisch oder deutsch und zurück.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am CERN sind nicht nur Forschende, sondern müssen gleichzeitig auch den Betrieb des Beschleunigers aufrecht erhalten. «Es ist nicht so, dass uns das CERN den Beschleuniger zur Verfügung stellt, und wir können unsere Experimente darin machen», stellt Claude Amsler ein häufig gehörtes Missverständnis klar. Er ist Professor für Teilchenphysik an der Universität Zürich, aber wie Chiochia mit seiner Gruppe am CERN stationiert. «Wir waren für den Bau des CMS-Detektors verantwortlich und sind es jetzt auch für den Betrieb.»

Für die Wissenschaftler bedeutet das Wochenend- und Nachtarbeit, denn der Beschleuniger – einmal in Betrieb – läuft rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. «Die Forschungsgruppen teilen sich diese Arbeitsschichten demokratisch auf», erzählt Chiochia, «jeder ist einmal dran.»

Teilen sich die Gruppen den Aufwand für den Bau und Betrieb, so teilen sie sich auch die Resultate, die aus der Forschung mit dem CMS hervorgehen. In den Papers werden sämtliche Mitarbeitenden als Ko-Autorinnen und Autoren erwähnt. Das geht zwar in die Tausende, ist aber gerechtfertigt, meint Chiochia: «Jeder, der in einer Nachtschicht im Kommandoraum sass, während Daten für ein Paper gesammelt wurden, trägt zu dieser Arbeit bei.»

Wenn unter diesen Voraussetzungen wissenschaftliche Arbeiten entstehen müssen, bedeutet dies für alle Beteiligten einen hohen Aufwand. «Denn jeder der Tausenden von Autoren kann theoretisch seinen Kommentar zum Paper abgeben, der berücksichtigt werden muss», erklärt Chiochia.

Machbar ist dies nur mit einer guten Vorbereitung und genauer Planung. «Wenn 150 Gruppen Daten auswerten, dann muss sichergestellt sein, dass es keine Doppelspurigkeiten gibt, und dass nichts vergessen geht.» Zudem gibt es genaue Regeln, unter welchen Umständen Resultate als zählbare, wissenschaftlich korrekte neue Erkenntnisse gelten.

Auch wenn vieles am CERN an einen Grossbetrieb erinnert, führen lässt sich «big science» nicht wie ein Unternehmen. «Wir haben nicht die Instrumente, die ein kommerzielles Unternehmen hat», so Chiochia. Will heissen: Es gibt kein Management, das die Entscheidungen trifft und diese nach unten durchsetzen kann.

Chiochia ist zwar verantwortlich, dass der Tracker funktioniert und zuverlässige Daten liefert, doch er hat keine Weisungsgewalt über die Wissenschaftler, die am Experiment arbeiten. Diese sind von ihren jeweiligen Instituten angestellt und haben ihre eigenen Chefs. «Das heisst, man kann nicht befehlen, man muss mit den Leuten verhandeln und sie überzeugen.»

Entscheide werden von den beteiligten Instituten in demokratische Weise gefällt. Jedes Institut hat eine Stimme. Das ist aufwändig, räumt Amsler ein, «aber anders lassen sich so grosse Experimente nicht durchführen». Er ist nicht nur glücklich über diese Entwicklung. Besonders für junge Wissenschaftler ist es schwierig, sich in den riesigen Forschungsgruppen zu profilieren. Einer unter Tausenden von Autoren eines Papers zu sein, verschafft keine Aufmerksamkeit. «Niemand, der nicht selber beteiligt ist, kann herausfinden, wer was zu einem Paper beigetragen hat».

Das CERN ist deshalb für junge Wissenschaftler ein zwar unvergleichlich anregendes, aber auch hartes Pflaster. «Wir sind hier täglich in Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt», sagt Chiochia. Wer am CERN arbeitet, kann sich nicht still im Labor zurückziehen und seine Forschung für sich und seine Gruppe betreiben. Die Arbeiten müssen regelmässig im grossen Kreis präsentiert, die eigenen Thesen und Forschungsergebnisse vor einem kritischen Publikum vertreten werden.

Der Druck, Resultate zu liefern, ist grösser als anderswo, sagt Chiochia. Denn letztlich hängt der Erfolg des ganzen Experiments von der erfolgreichen Arbeit jedes einzelnen ab. «Wenn 3000 Personen an einem Experiment arbeiten, dann ist Scheitern keine Option.» Zudem ist die Konkurrenz sehr gross, erklärt Amsler: «Wenn du nicht erfolgreich bist, dann ist es jemand anderes.»

«Adrenalin-Wissenschaft» nennt dies Chiochia: «Einige mögen das, andere kommen damit weniger gut zurecht.» Amsler hat deshalb die Erfahrung gemacht, dass es nicht leicht ist, seine Studierenden in Zürich für einen Aufenthalt am CERN zu gewinnen. «Diejenigen, die kommen, sind dafür aber immer sehr fähig.»

Klar ist: Wer am CERN gearbeitet hat, ist für Unternehmen interessant. «Alle unsere Gruppenmitglieder haben immer sofort einen Job gefunden, wenn sie hier aufgehört haben», weiss Amsler. Dies nicht in erster Linie wegen des Fachwissens, das sie sich am CERN erarbeitet haben. Vielmehr sei die Fähigkeit in grossen, international zusammengesetzte Teams zu arbeiten, für Unternehmen interessant.