Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

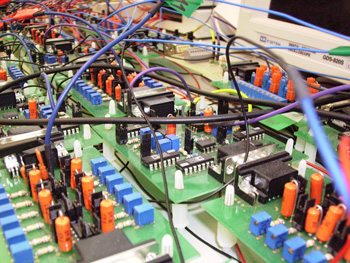

Auf einem Tisch in Ruedi Stoops engem Büro liegen zwei Reihen von zusammengehängten Leiterplatten mit zahllosen Kondensatoren, Widerständen, Transistoren und Chips. Farbige Kabel ragen aus dem Wirrwarr heraus, dahinter ein Stapel von Elektronikgeräten, die elektrische Signale erzeugen. Die Anlage entspreche in ihrer Funktionsweise exakt der Gehörschnecke des Menschen. «Dieses Modell ist im Prinzip eine Abbildung der ausgerollten Cochlea», sagt der Professor für Neuroinformatik am gleichnamigen Institut von Universität und ETH Zürich.

Die Gehörschnecke nachzubilden ist kein einfaches Unterfangen, denn das Gehör ist eines der komplexesten Sinnesorgane des Menschen. «Die Wissenschaft hat die Funktionsweise des Gehörs lange nicht verstanden», sagt der Neuroinformatiker.

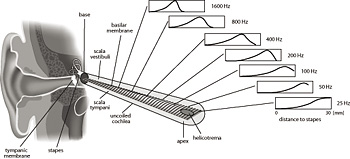

Töne in Form von Schallwellen treffen auf die Ohrmuschel auf, werden durch einen Kanal zum Trommelfell weitergeleitet und versetzen dieses in Schwingung. Die Ohrknöchelchen übertragen die Schwingungen auf die Cochlea, die Gehörschnecke. Dort werden letztlich die Schallwellen in einen Nervenimpuls umgewandelt, der ans Gehirn weitergeleitet wird. Die unterschiedlichen Frequenzen werden auf der Cochlea in verschiedenen Bereichen «verarbeitet»; die tiefen Töne können sich weiter fortpflanzen als die hohen, welche bereits im vordersten Teil der Gehörschnecke verebben.

Die Haarzellen, die in der Cochlea sitzen, wandeln das akustische Signal in einen Nervenimpuls um, der ans Hirn weitergeleitet wird. Diverse Krankheiten, bestimmte Medikamente oder grosse Lärmbelastungen können die inneren und äusseren Haarzellen der Cochlea schädigen, sodass Betroffene ihr Gehör teilweise oder ganz verlieren. Mit herkömmlichen Hörgeräten sind solche Schäden kaum wieder gutzumachen.

Noch ist es schwer, sich vorzustellen, dass die Anlage auf Stoops Bürotisch auf Daumennagelgrösse geschrumpft werden kann und dereinst als Hörimplantat im Ohr Platz haben könnte. Das sei allerdings der leichtere Teil des Unternehmens, findet er. Weil das Innenohr sehr komplex aufgebaut ist und seine Dimensionen sehr klein sind, ist ein entsprechend miniaturisiertes Cochlea-Implantat allein noch nicht ausreichend, um das Gehör wiederherzustellen.

Das Gerät brauche eine Verbindung über ein Mikrokabel, das mittels eines chirurgischen Eingriffs direkt an den Wurzelbereich der inneren Haarzellen herangeführt werden müsse, sagt Stoop. Dazu müsste ein Chirurg auf den Mikrometer genau arbeiten können.

Zwar pflanzen Chirurginnen und Chirurgen bereits heute für Cochlea-Implantate Elektroden in die Gehörschnecke ein. Dazu bohren sie einen Kanal in einen der härtesten Knochen des Körpers, bohren die Hörschnecke auf und platzieren ein Kabel in der Gehörschnecke. Die so gesetzte Elektrode ist allerdings vom gewünschten Ort der Stimulation ziemlich weit entfernt.

Um die optimale Situation zu erhalten, müsste dieses Vorgehen wesentlich verfeinert werden. Was heute Hörimplantate an Hörinformation lieferten, sei - etwas hart gesagt- ähnlicher einem Brei von Tönen als dem natürlichen Tonempfinden, verdeutlicht Stoop. Mit einem neuen Gerät, das auf ihrem Modell basiere, könnten Betroffene endlich «natürlich» hören.

Das menschliche Gehör ist ausserdem an einen Rückkopplungs-Schaltkreis mit dem Gehirn angeschlossen, über welchen das Hirn den Haarzellen «mitteilen» kann, welche Signale es «hören» will. Diesen Regelkreis möchten die Neuroinformatiker ebenfalls anzapfen, was derzeit noch nicht möglich ist.

Um zu der auf seinem Bürotisch aufgebauten Hardware-Cochlea zu kommen, haben die Neuroinformatiker um Stoop ein mathematisches Modell entwickelt. Damit ist es ihnen gelungen, die Biophysik des Gehörs zu verstehen. Dieses Verständnis erlaube es nun auch, vorauszusagen, welche Eingriffe nötig sind, um Lücken im Gehörspektrum mit biophysikalischen Eingriffen an der Basilarmembran zu überbrücken.

Gehörgeschädigte hören meist ein gewisses Tonhöhenspektrum nicht mehr, weil die Cochlea dort, wo diese Tonhöhen detektiert werden, geschädigt ist. Mit Veränderungen an der Basilarmembran erreicht man, dass diese Tonhöhen im gesunden Bereich trotzdem wahrgenommen werden können.

Um dies zu erreichen, könne beispielsweise die Steifigkeit oder die Masse der Basilarmembran verändert werden. «Wir können alles berechnen, noch fehlen aber entsprechende chirurgische Methoden», sagt Stoop. Der Artikel, der kürzlich in PLoS publiziert wurde, zeigt in erster Linie das Potenzial der neuen Methode, um das Gehör von Hörgeschädigten zu verbessern.

Eine weitere Knacknuss auf dem Weg zu einer anspruchsvollen technischen Anwendung der elektronischen Cochlea ist, herausfinden, wie das Gerät gesteuert werden kann, damit aus einem undifferenzierten Hören ein selektives Hinhören entsteht. Die Gehörschnecke lässt sich zwar in verschiedene Bereiche unterteilen, die unterschiedliche Frequenzen absorbieren. Diese Teile können sich aber untereinander verständigen. «Alle Frequenzen sind miteinander auf komplizierte Weise verhängt», weiss Stoop. «Was wir für eine optimierte Steuerung brauchen, ist ein neuronales Netzwerk.» Daran arbeiten die Forscher nun mit Hochdruck. Und sie suchen Leute, die mit ihnen zusammenarbeiten wollen, um die neuen Möglichkeiten medizinisch oder technisch zu implementieren.