Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

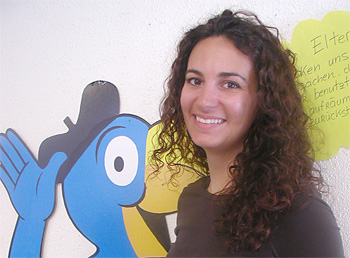

Eltern und Lehrer verstehen oft nicht, warum ein Kind Schwierigkeiten mit elementaren arithmetischen Konzepten hat. Besonders, wenn es in anderen Schulfächern gute Leistungen zeigt. «Rechenlernstörungen gehören zum Alltag: In jeder Schulklasse sitzt etwa ein Kind mit Dyskalkulie. Doch leider stossen diese Kinder oft auf Unverständnis», sagt Dr. Karin Kucian vom Universitätskinderspital Zürich. Die 29-jährige Neurobiologin erforscht am dortigen Magnetresonanz-Zentrum, ob das Gehirn rechenschwacher Kinder Zahlen und Mengen anders verarbeitet als dasjenige von Kindern ohne Mathe-Probleme.

Spezifische Rechenschwäche (Dyskalkulie) ist weit verbreitet: Bei Primarschülerinnen und -schülern ist sie gemäss aktuellen Studien mit rund sechs Prozent genauso häufig wie die Legasthenie oder die Aufmerksamkeitsstörung ADHS. «Doch die wenigsten Dyskalkuliker werden heute früh genug als solche erkannt, vom Rechnen dispensiert und ihren Anlagen gemäss gefördert und unterstützt», meint Karin Kucian. Das habe Folgen: «Die Kinder leiden nicht nur unter den Schulproblemen, sondern auch an Entwicklungsbeeinträchtigungen und zuweilen gar an psychosomatischen Störungen.» Mit ihrer Forschung hofft Karin Kucian etwas dazu beizutragen, dass rechenschwachen Kindern in Zukunft besser Rechnung getragen wird.

Die junge Wissenschaftlerin hat erstmals in einem bildgebenden Verfahren sichtbar machen können, was im Gehirn von rechenschwachen Kindern vor sich geht, wenn diese Kopfrechnen. Neun- und Zwölfjährige legen sich hierfür mit einer Videobrille in den Magnetresonanz-Tomographen und lösen dort Rechenaufgaben.

Die funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRI) komme zwar ohne radioaktive Strahlung aus und sei somit unschädlich, so Karin Kucian. Doch das Setting möglichst kindgerecht zu gestalten, das erfordere Fingerspitzengefühl: «Um den Kindern die Angst zu nehmen, lege ich schon mal einen Teddy als ersten Testkandidaten in den Scanner oder lasse die Kleinen selbst den Knopf zum Bewegen des Untersuchungstisches drücken», erzählt die Neurobiologin.

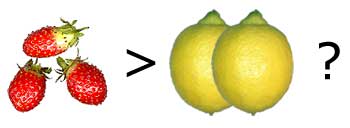

Das Resultat der fMRI-Gehirnmessungen: Je älter und geübter die Probanden sind, desto besser sind ihre Rechenleistungen und desto stärker zeigt sich im fMRI auch die Aktivität von Hirnarealen, die für das Rechnen zuständig sind – allen voran der intraparietale Sulcus (IPS). Rechenschwache Kinder zeigen dabei eine schwächere Aktivität des IPS als Kinder ohne Lernstörung; allerdings nicht bei jeder Sorte von arithmetischen Testaufgaben: Nur dann, wenn ein abstraktes Zahlen- oder Mengenverständnis gefragt ist. Sollen Dyskalkuliker etwa Grössen, Mengen und Distanzen abschätzen oder vergleichen, feuern ihre IPS-Neuronen nur schwach.

Der IPS gilt als Sitz des mentalen Zahlenstrahls, dem visuellen Verarbeitungsort von Zahlen, mit dessen Hilfe wir überschlagsmässig rechnen. Entsprechend macht Kindern mit einer Dyskalkulie das exakte Rechnen meist kein Kopfzerbrechen. Sollen sie aber anhand einer Zeichnung abschätzen, ob acht Zitronen eine grössere Anzahl Früchte darstellen als fünf Erdbeeren, fällt ihnen das schwer. Auch zu beurteilen, ob das Resultat von zwei plus vier näher bei acht oder bei zehn liegt, macht rechenschwachen Kindern Mühe. «Das deutet darauf hin, dass Dyskalkulie-Kinder keine gute innere Zahlenraumvorstellung haben», sagt Karin Kucian.

Vor einigen Monaten hat die Forscherin begonnen, Interventionen bei Dyskalkulie mit der fMRI-Technik zu erforschen. An der Trainingsstudie beteiligen sich sechzig Kinder im Primarschulalter, dreissig von ihnen leiden an einer spezifischen Rechenlernstörung. Die Studie untersucht die Rechenleistung vor und nach dem Training sowie die entsprechenden neurologischen Veränderungen im Gehirn.

Das Rechentraining besteht dabei entweder aus gewöhnlichen Mathe-Schulaufgaben oder aus einer speziell für Dyskalkuliker entwickelten Aufgabensammlung. Diese soll helfen, den mentalen Zahlenstrahl aufzubauen. «Die Kinder üben beispielsweise, Zahlen auf einem Zahlenstrahl richtig einzuordnen. Oder sie lernen, die Zahl fünf mit der arabischen Ziffer 5 und dem Bild von fünf Augen auf dem Würfel zu verknüpfen«, erläutert Karin Kucian. Das Training setze jeweils möglichst nahe am individuellen Leistungsniveau der Kinder an, so sei die Chance grösser, etwaige Lernerfolge dokumentieren zu können.

Es sei aber nicht ihre Absicht, eine Therapie gegen Dyskalkulie zu entwickeln, stellt Karin Kucian klar, wohl aber, eine neurowissenschaftliche Grundlage dafür zu schaffen. Am meisten interessiert die Forscherin, welche Kinder von dem Training profitieren werden und wie sich dies in den Scan-Bildern der Gehirnaktivität zeigt. Weiter möchte sie ergründen, ob ein Rechentraining vielleicht schon im Kindergartenalter sinnvoll wäre – dann wenn sich bei Kindern die ersten Anzeichen für eine spätere Dyskalkulie zeigen.

Dass ihre Arbeit vom Forschungskredit der Universität Zürich finanziert werde, ermögliche ihr, das Wissen, das sie sich während ihrer Dissertation angeeignet habe, als Postdoc weiter zu nutzen und zu vertiefen, sagt Karin Kucian: «Denn wie das so ist, wenn man an einem Thema forscht: Es kommen einem immer noch mehr spannende Fragestellungen und Ideen, die man gerne weiterverfolgen würde.»