Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

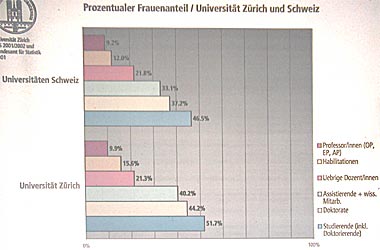

Manchmal passiert Mentoring einfach: Eine erfahrene Person nimmt sich einer weniger erfahrenen an und unterstützt sie in ihrer Karriere. Doch meistens muss jede und jeder selbst schauen, dass sie oder er weiterkommt. Insbesondere für Wissenschaftler innenkann sich das Karrieremachen schwierig gestalten, da ihre Vorgesetzten in der Regel noch immer Männer sind. Und diese kümmern sich tendenziell vor allem um ihresgleichen, sprich Männer. Der Nebeneffekt dieser Ausgangslage: Auf «geheimnisvolle» Weise werden aus zahlreichen Studentinnen weniger Doktorandinnen, noch weniger Habilitandinnen und schliesslich bescheidene 9 Prozent Professorinnen. Damit diese Ungleichheit ein Ende findet, hat der Bund das Bundesprogramm Chancengleichheit lanciert und haben die Schweizer Universitäten Mentoring-Programme ins Leben gerufen. Erste Erfahrungen mit den seit zwei Jahren laufenden Förderungsmodellen für weibliche Nachwuchskräfte wurden am Dienstag, 6. Mai 2003, an der ProWiss-Podiumsveranstaltung «Nicht ohne mein Mentoring» an der Universität Zürich diskutiert.

«Die kritischste Phase für Frauen ist nach dem Doktorat», erklärte die Organisatorin der ProWiss-Podiumsdiskussion, Ursula Meyerhofer, einleitend, «deshalb sind die Schweizer Mentoring-Programme auf Doktorandinnen und Postdoktorandinnen ausgerichtet.» Das Zielpublikum ist also definiert. Doch welche Art des Mentoring wird sich als wirksamste erweisen? Das herauszufinden wird noch ein paar Jahre Erfahrung brauchen.

Die Universität Bern beispielsweise hat One-to-one-Mentoring-Programme organisiert. Das bedeutet, dass eine Nachwuchswissenschaftlerin (eine Mentee) von einer erfahrenerenPerson (einer Mentorin) während einer gewissen Zeit fachlich und ideell unterstützt wird; an der Universität Zürich nehmen zirka 15 Frauen an diesem Modell teil, eine davon sass auf dem ProWiss-Podium: die Psychologin Marianne Schmid Mast.

Beim Peer Mentoring (egl. «peer» für Gleichgestellte), das unter anderem an der Universität Zürich praktiziert wird, schliessen sich Nachwuchswissenschaftler/innen selbständig zu einer Gruppe zusammen und unterstützen sich gegenseitig bei der Karriereplanung, begleitet von einem wissenschaftlichen Beirat. Dem Peer Mentoring verwandt ist das Group Mentoring, bei dem sich eine Gruppe einen Mentor sucht (wie beispielsweise im Mentoring-Projekt der Uni Wien).

Alle auf dem ProWiss-Podium anwesenden Gäste erleben die Mentoring-Programme positiv. Die Betriebswirtschafterin Jetta Frost zum Beispiel engagiert sich im Peer-Mentoring-Projekt «Publikationswerkstatt». Die Gruppe lädt regelmässig Fach-Koryphäen wie die Präsidentin der renommierten Londoner Academy of Management ein. Jede für sich alleine würde sich das wohl kaum getrauen. Doch gemeinsam wird das unmöglich Geglaubte realisierbar: Selbst Arrivierte reisen zur «Girl Group» in Zürich und lassen sich bereitwillig in die Karten blicken, wie es im «Olymp» so läuft. Habilitandin Frosts erste Bilanz: «Am wichtigsten ist für mich die Erkenntnis, dass man sich selbst promoten muss und dass man nicht nur Netzwerke aufbauen, sondern auch effektive Seilschaften knüpfen sollte.»

«Fast nur Highlights» erlebt hat die Projektleiterin des Peer-Mentoring-Projekts UmFrauen, die Umweltwissenschafterin Petra Lindemann-Matthies; insbesondere fühlen sich die Teilnehmerinnen nachhaltig in der Gruppe gestärkt, so dass sie sich auch von einem negativen Nationalfondsbescheid nicht entmutigen lassen; eine von ihnen hat im zweiten Anlauf denn auch prompt reüssiert und will sich nun für eine Förderprofessur bewerben.

Ermutigung in schwierigen Situationen ist denn auch eine der wichtigsten Komponenten erfolgreichen Mentorings. Die Mentee und ETH-Mathematikerin Katrin Wehrheim kann dem nur zustimmen. Zu Beginn ihres Peer-Mentoring-Jahres hätten die Gruppenmitglieder bei einer ersten Standortbestimmung noch weitgehend gelähmt «in die Abgründe des Diss-Schreibens gestarrt». Mit der Zeit entdeckte die Gruppe die positive «Selbstführung», und praktisch alle fanden zu einem glücklichen Abschluss ihrer Doktorarbeit.

Vergleicht man die unterschiedlichen Mentoring-Modelle, kristallisieren sich verschiedene Vor- und Nachteile heraus. Beim Peer Mentoring von Vorteil ist der Austausch unter Gleichgestellten, der ohne Reputationsschäden vor sich gehen kann. Manche Peer-Mentoring-Gruppen machen deshalb nach der Gründung «dicht», denn in einer geschlossenen Gesellschaft können Zusammenhalt und Vertrauen besser gedeihen. Gehören alle Gruppenmitglieder der gleichen Disziplin an, kann das fachlich herausfordernder sein als eine zusammengewürfelte Gruppe. Letztere hingegen fördert die Fähigkeit der Teilnehmenden, das Projekt so klar zu präsentieren, das es auch Laien verstehen (zum Beispiel in sogenannten Abstract Workshops); ausserdem sind in heterogenen Gruppen die Lösungsansätze, wie bei Problemen vorgegangen werden kann, vielfältiger als in homogenen.

Gemischtgeschlechtliche Peer Groups haben den Vorteil, dass die Männer für frauenspezifische Schwierigkeiten sensibilisiert werden. Und die Frauen merken, dass Männer mit ähnlichen Problemen kämpfen, und können von deren Karriereorientiertheit lernen (Männer scheinen gemischte Gruppen zu bevorzugen, gab eine Publikumsteilnehmerin ihre Erfahrung am UniversitätsSpital weiter). In reinen Frauengruppen müssen sich die einzelnen Nachwuchswissenschaftlerinnen den Willen zur Karriereplanung erst zu eigen machen und sich selbst überlegen, wie sie dabei vorgehen wollen.

Als weiterer Vorteil des Peer Mentoring wurde die Profilierungsmöglichkeit im organisatorischen Bereich erwähnt (sei das nun eine Tagung oder ein ganzes Doktorandenförderprogramm), was sich karrierefördernd im Curriculum vitae vermerken lässt. Allerdings ist das viele Organisieren «keine gemütliche Angelegenheit», wie Jetta Frost betonte, sondernbedeutet einen extremen Aufwand für die Projektleiterinnen. Auch besteht die Gefahr, dass die eigentliche wissenschaftliche Arbeit dabei zu kurz kommt. Aufpassen muss die Peer Group auch, dass sie die Treffen ernst nimmt und nicht zum Kaffeekränzchen bzw. zur «Klön»-Gruppe verkommt. Das stete Ausbalancieren von seriöser Arbeit und informellem Austausch könne man aber auch positiv als Vorbereitung auf spätere Kommissionsarbeit sehen, gab Jetta Frost zu bedenken.

Verfügt die Peer Mentoring Group über Geld (was derzeit noch bei allen der Fall ist), kann sie eigenständig und unabhängig von Fakultäten interessante Expertinnen und Experten einladen und wird im Gegenzug auch an andere, ansonsten «unerreichbare» Renommieruniversitäten eingeladen. Die gegenseitigen Besuche bringen Einblick in internationale Netzwerke, Kommissionen und wissenschaftspolitische Gremien. Im besten Fall entsteht daraus gar ein gemeinsames Projekt.

Obwohl das One-to-one-Mentoring tendenziell eher kritischer beurteilt wird, bietet es auch Vorteile. So kann die Mentee vom Netzwerk der Mentorin direkt profitieren; sie wird an Tagungen vorgestellt, kann sich bei Anfragen auf die Fürsprecherin berufen und erhält so einfacher die Möglichkeit, zu «Insiderwissen» zu gelangen - beispielsweise wie Berufungsverfahren ablaufen oder wie es um informelle Gepflogenheiten an einem Institut steht.

Die Mentorin kann aus dem gleichen Gebiet wie die Mentee stammen und eine Vorgesetzte sein, was allerdings zu Problemen bei der Abgrenzung und Selbstbestimmung der Mentee führen kann (was mit ein Grund ist für die Kritik am 1:1-Modell). Kommt die Mentorin jedoch aus einem anderen Fach, lernt sie unter Umständen durch eine fachfremde Mentee eine neue Abteilung kennen und muss nicht nur «geben», sondern bekommt auch Informationen zurück; auch ist die Beziehung weniger anfällig für Abhängigkeiten.

Generell wäre wünschenswert, dass alle Mentoren und Mentorinnen vor ihrem Einsatz eine Schulung absolvieren, um ihre Aufgabe professionell zu erfüllen und nicht ins dilettantische Ratschläge-Erteilen abzugleiten.

Wie auch immer ein Mentoring-Modell geartet ist, schlussfolgerte die Moderatorin Elisabeth Michel-Alder gegen Ende des ProWiss-Podiumgesprächs, eines braucht es für ein erfolgreiches Gelingen ganz sicher: «dass die Mentee eine "Nase" dafür hat, was sie eigentlich will». Denn letzten Endes muss jede selbst wissen, wo sie welche Förderung braucht.