Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

Je nach Studie sind zwischen 12 und 16 Prozent der Schweizer Bevölkerung von Migräne betroffen. Frauen ungefähr doppelt so häufig wie Männer. Migräne äussert sich durch eine Reihe von Beschwerden. Meistens stehen pochende Kopfschmerzen im Vordergrund, die in der Regel einseitig auftreten. Übelkeit, Erbrechen und Licht- oder Lärmempfindlichkeit können die Kopfschmerzen begleiten. Gelegentlich stehen die Begleiterscheinungen sogar im Vordergrund. Typisch für die Migräne ist, dass sich die Beschwerden durchkörperliche Aktivität verstärken. Die Migräne kann durch Stress, bestimmte Nahrungsmittel oder andere Faktoren wie ein Wetterwechsel ausgelöst werden. Im Wesentlichen werden Formen mit und ohne Aura unterschieden. Bei einer Migräne mit Aura gehen Sehstörungen, Kribbeln in Armen und Beinen oder Schwierigkeiten beim Sprechen den Kopfschmerzen voraus oder begleiten diese. Weitere sogenannte Aura-Beschwerden können Schwindelgefühl, Muskelschwächen oder Störungen in den Bewegungsabläufen sein.

Migräne entsteht im Gehirn. Jüngere Forschungsdaten zeigen, dass bei Migränepatienten die Reizverarbeitung im Gehirn beeinträchtigt ist. Das Gehirn ist nicht in der Lage, auf einwirkende Reize angemessen zu reagieren. Dies würde erklären, weshalb einem Migräneanfall oft auslösende Momente wie ein Wetterwechsel oder Stress vorausgehen. Zudem scheint in den Gehirnzellen von Migränepatienten der Energiestoffwechsel beeinträchtigt zu sein. Es wird vermutet, dass die Veranlagung zur Migräne genetisch bedingt, also vererbbar ist.

Die Ärztin oder der Arzt diagnostiziert eine Migräne auf Grund des Gesprächs mit dem Patienten. Im Gegensatz zu vielen anderen Erkrankungen gibt es keine Labor- oder Röntgenuntersuchung, welche die gestellte Diagnose erhärten oder gar bestätigen könnte. Migräne ist kein gebrochenes Bein, dass im Röntgenbild sichtbar gemacht werden kann.

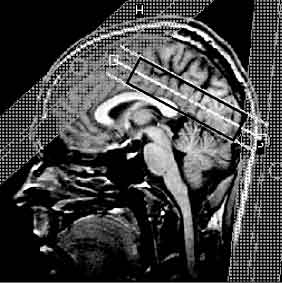

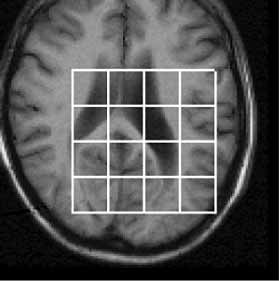

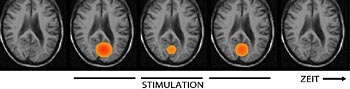

Dies könnte sich ändern: Der Forschungskredit der Universität Zürich unterstützt ein Projekt des Assistenzarztes Peter Sandor der Neurologischen Klinik des Universitätsspitals und der Physikerin Ulrike Dydak des Instituts für Biomedizinische Technik der Universität und ETH Zürich, welche an der Entwicklung eines diagnostischen Migränetests arbeiten. Auf Grund von Bildaufnahmen des Gehirns könnten Migränepatienten so zukünftig identifiziert und verschiedene Migräneformen voneinander unterschieden werden. In dem Projekt wird die sogenannte Magnetresonanztomografie (MRI) eingesetzt. Mit MRI lässt sich das Körperinnere ohne Einsatz von Röntgenstrahlen detailliert abbilden. So können auch Schnittbilder des Gehirns hergestellt werden. Mehr noch: Mit MRI-Spezialtechniken lassen sich gar Informationen über die Aktivität verschiedener Hirngebiete gewinnen und im Bild festhalten. Diese Aktivitätsmuster unterscheiden sich bei Migränepatienten und Gesunden, wie in ersten Ergebnissen des Forschungsteams gezeigt werden konnte. Die unterschiedlichen Aktivitätsmuster lassen somit zu, Migränepatienten zu identifizieren.

Ein diagnostischer Test zur Diagnosesicherung hätte Vorteile gegenüber der alleinigen Befragung des Patienten, denn die Befragung ist kein einfaches Unterfangen. Die internationale Kopfwehgesellschaft unterscheidet nicht weniger als 170 verschiedene Kopfschmerzformen, davon sind mehr als deren zehn Unterformen der Migräne. Hinzu kommt die Gefahr, dass der Patient mit suggestiv gestellten Fragen zu Antworten verleitet wird, die zur Verdachtsdiagnose Migräne passen.

Assistenzarzt Peter Sandor sieht die Entwicklung eines diagnostischen Tests als ein Fernziel. Entscheidend für das Erreichen des Ziels ist, dass die Empfindlichkeit der MRI-Geräte weiter verbessert werden kann. Die Unterschiede zwischen dem Aktivitätsmuster eines Migränepatienten und dem eines Gesunden sind so gering, dass diese an der Nachweisgrenze liegen. In dem Projekt werden deshalb modernste MRI-Geräte des Instituts für Biomedizinische Technik eingesetzt, welches am MR-Zentrum des Universitätsspitals lokalisiert ist. Es ist diese Zusammenarbeit verschiedener Wissenschaftsbereiche der Universität und der ETH, die Sandor fasziniert. «Ohne das intensive Teamwork von Medizinern und Physikern wäre dieses Projekt nicht möglich», betont er. Dabei ist die Kommunikation untereinander entscheidend. Es sei spannend, eine gemeinsame Sprache zu suchen, die Mediziner und Physiker gleichermassen verstehen.

Ein diagnostischer Test ist für Sandor aber nicht das einzig mögliche Einsatzgebiet der Methode. Vor allem die Migräneforschung könnte davon profitieren. Noch sind die Vorgänge im Gehirn von Migränepatienten nicht umfassend geklärt. Neuere Erkenntnisse legen nahe, dass es sich bei der Migräne nicht um ein einheitliches Krankheitsbild handelt. Das heisst, verschiedene Ursachen und Vorgänge im Gehirn verursachen die gleichen Beschwerden. Die von Sandor und Dydak verwendete Methode könnte dazu beitragen, die Vorgänge bei den verschiedenen Unterformen der Migräne besser verstehen zu lernen.

Für Sandor steht fest, dass er sich weiterhin den Kopf über Migräne zerbrechen wird. Dies ist nicht zuletzt dank dem Forschungskredit der Universität Zürich möglich. Sandor bezeichnet den Forschungskredit denn auch als eine echte Chance besonders für junge Forscherinnen und Forscher, mit einem unabhängigen Kredit relativ grosse Schritte machen zu können.