Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

Was Wolfgang Kesselheim kann, das können die Schüler des Zürcher Realgymnasiums Rämibühl schon lange. Jedenfalls einen guten Teil dessen. «Sprache und Raum», so heisst sein Forschungsgebiet. «Für dieses Thema sind wir alle Experten», sagt er den 19 Schülerinnen und Schülern zwischen 16 und 17, die in einem Seminarraum der Universität Zürich sitzen.

Denn wir alle haben ein Gefühl dafür, wie etwas in einem bestimmten Kontext gemeint sein könnte. Der Unterschied zwischen Kesselheim und seinen jugendlichen Gästen: Kesselheims Forschungsinteresse geht über diese Intuition hinaus. Er sieht noch genauer hin, mit den Mitteln der Linguistik. Wie, das erklärt er anhand eines 52 Sekunden langen Gesprächsmitschnitts, in dem ein Gespräch zwischen einem Vater und seinem kleinen Sohn zu hören ist. Es fängt – in hochdeutscher Übersetzung – etwa so an:

Vater: «Das ist ein Bartgeier. Schau mal.»

Sohn: «Woran siehst du das?»

Vater: «Weisst du warum?»

Sohn: «Der hat das Häschen genommen.»

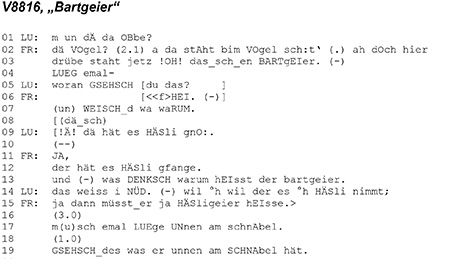

Es geht also um einen Bartgeier. Und darum, warum er heisst, wie er heisst. Und es geht um ein kleines Missverständnis zwischen Vater und Sohn. Aber es geht um viel mehr als die blossen Worte. Kesselheim will die Schüler dazu bringen, herauszufinden, was noch alles in der Tonspur zu entdecken ist. Sie hören genauer hin und schreiben ab, was ihnen auffällt: Sprechpausen. Ellipsen. Fragesätze. Gestammel. Schnaufer. Laute der Überraschung. Die Schüler schreiben das alles auf. Dann zeigt ihnen Kesselheim, wie eine solche Transkription bei ihm aussieht: Wie eine Partitur des gesprochenen Wortes.

Eine kleine Übersetzung der Partitur: «-» heisst «Pause»; «:» heisst «Dehnung»; «°» heisst «Ton geht nach unten». Keine Bereinigungen. Keine Glättungen. Keine Übersetzungen ins Hochdeutsche. Nichts fehlt, alles ist wichtig, damit klar wird, wie gesagt wurde, was gesagt wurde. Doch noch ist nicht klar, unter welchen Umständen es gesagt wurde. Kesselheim zeigt nun das dazugehörige Video: Vater und Sohn stehen also in einem Museum. Der Vater hat sich zu seinem Sohn heruntergebeugt, er steht zwischen ihm und dem Tier, um beide im Blick zu haben. Er sucht Blickkontakt. Körperhaltung und Blick könnten bedeuten: Ich sehe, was du siehst. Ich stelle mich auf dich ein. Ich will dir beim Entdecken assistieren.

Schaut man Kesselheim zu, denkt man: Eigentlich überraschend, dass die Leute immer noch von «Sprache» sprechen. Es scheint sich dabei um eine grobe Vereinfachung zu handeln. Da sind zunächst die Wörter. In einem bestimmten Kontext haben sie eine bestimmte Bedeutung. Ähnlich ist es mit den Sätzen, Absätzen, Texten. Aber es geht noch weiter: In welcher Situation wird etwas gesagt? Mit welcher Stimme, welchem Tonfall, welchen Pausen? Wie stehen die Sprecher dabei zueinander im Raum, wie sind Füsse und Becken positioniert? Was wird nonverbal mitgeteilt, wie verhält sich das zu den Worten, und was ergibt das für ein Ganzes? Wie wird dem anderen signalisiert, dass er jetzt sprechen kann (Wie wird der «turn» übergeben, wie Kesselheim das nennt)? Oder wie wird das verhindert? Diese Fragen sind es, die den Sprachwissenschaftler umtreiben: Er will eine Kommunikationssituation in ihrer Ganzheit beschreiben und begreifen.

Und wozu? Um die geheime Ordnung unserer Alltagskommunikation zu entschlüsseln. Denn das, was uns im täglichen Kommunizieren als «spontan» oder «chaotisch» erscheint, folgt, davon ist Kesselheim überzeugt, ziemlich genauen Regeln. Ihnen will Kesselheim deskriptiv-analytisch auf die Spur kommen. Und er will die Schülerinnen und Schüler, mögliche künftige Forschende, für diese Fragen begeistern: «Ihr könnt hier bei der Avantgarde dabei sein.»

Wolfgang Kesselheim, wissenschaftlicher Mitarbeiter beim universitären Forschungsschwerpunkt «Sprache und Raum», leitet das «VideoLab», eines der drei linguistischen Laboratorien des universitären Forschungsschwerpunkts. Das VideoLab beteiligt sich mit dem Modul «Kommunizieren – mehr als nur Sprechen» an der vom Goethe-Institut initiierten Reihe DEUTSCH 3.0.

Um den alltäglichen Sprachgebrauch kümmert sich die Linguistik erst seit den 60er Jahren, als mobile Tonbandgeräte, später der Walkman zum Einsatz kamen: Seitdem sind die Sprachforscher mobil – sie müssen ihre Probanden nicht mehr in künstliche Laborsituationen bitten, in denen sie sich anders fühlen und anders ausdrücken als in ihrem gewohnten Umfeld. Das hat auch den Fokus der Sprachforscher erweitert. Plötzlich interessierte sie nicht mehr nur «die» «korrekte» deutsche Sprache, wie sie in Grammatiken und Wörterbüchern beschrieben ist, sondern auch ihre konkrete Anwendung.

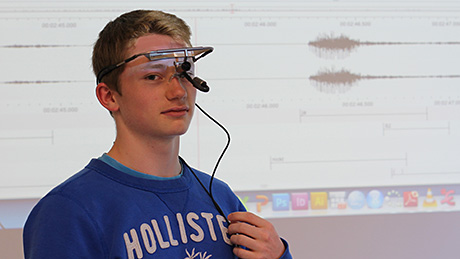

Dabei geht Kesselheim noch einen Schritt weiter: Er will auch wissen, wohin die Sprecher während eines Gesprächs blicken. Dazu bittet er einen Schüler nach vorne und setzt ihm eine seltsame Brille auf. Sie liefert Bilder aus zwei Richtungen: Nach hinten, in Richtung des Schülers, registriert sie die Pupillenbewegungen, und nach vorne sieht sie, was er sieht. Sind beide Aufnahmen richtig aufeinander ausgerichtet, zeigen sie nicht nur den Bildausschnitt, den der Schüler sieht, sondern verraten auch, wohin innerhalb dieses Ausschnitts er schaut.

Interessant, dass sich für diese technisch vermittelte Zusammenschau aus Text, Ton und Bild doch wieder die gute alte Verschriftlichung anbietet – denn nur sie ermöglicht die Verlangsamung der Ereignisse, die es braucht, um zu verstehen, welche ungeheure Menge Information in 52 Sekunden Interaktion zwischen Vater und Sohn steckt.

Wolfgang Kesselheim, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Universitären Forschungsschwerpunkt «Sprache und Raum», leitet das «VideoLab», eines der drei linguistischen Laboratorien des Universitären Forschungsschwerpunkts «Sprache und Raum». Das VideoLab beteiligt sich mit dem Modul «Kommunizieren – mehr als nur Sprechen» an der vom Goethe-Institut initiierten Reihe «DEUTSCH 3.0».

Um den alltäglichen Sprachgebrauch kümmert sich die Linguistik erst seit den 60er Jahren, als mobile Tonbandgeräte, später der Walkman zum Einsatz kamen: Seitdem sind die Sprachforscher mobil – sie müssen ihre Probanden nicht mehr in künstliche Laborsituationen bitten, in denen sie sich anders fühlen und anders ausdrücken als in ihrem gewohnten Umfeld. Das hat auch den Fokus der Sprachforscher erweitert. Plötzlich interessierte sie nicht mehr nur „die“ „korrekte“ deutsche Sprache, wie sie in Grammatiken und Wörterbüchern beschrieben ist, sondern auch ihre konkrete Anwendung.

Dabei geht Kesselheim noch einen Schritt weiter: Er will auch wissen, wohin die Sprecher während eines Gesprächs blicken. Dazu bittet er einen Schüler nach vorne und setzt ihm eine seltsame Brille auf. Sie liefert Bilder aus zwei Richtungen: Nach hinten, in Richtung des Schülers, registriert sie die Pupillenbewegungen, und nach vorne sieht sie, was er sieht. Sind beide Aufnahmen richtig aufeinander ausgerichtet, zeigen sie nicht nur den Bildausschnitt, den der Schüler sieht, sondern verraten auch, wohin innerhalb dieses Ausschnitts er schaut.

Interessant ist, dass sich für diese technisch vermittelte Zusammenschau aus Text, Ton und Bild doch wieder die gute alte Verschriftlichung anbietet – denn nur sie ermöglicht die Verlangsamung der Ereignisse, die es braucht, um zu verstehen, welche ungeheure Menge Information in 52 Sekunden Interaktion zwischen Vater und Sohn steckt.

Ein anderes Laboratorium ist das «GISLab», das von dem Geographen Curdin Derungs geleitet wird und an der Schnittstelle zwischen Geographie und Linguistik angesiedelt ist. Derungs und seine Kollegen beschäftigen sich unter anderem mit der Frage, wie man moderne Kommunikationsmittel wie etwa Twitter für die Linguistik fruchtbar machen kann.

Ein besonders spannendes Beispiel dafür beschäftigt sich mit dem Erfassen und Systematisieren von schweizerdeutschen Dialekten. Marie-José Kolly, Doktorandin am «Phonetischen Laboratorium» der UZH, steht in einem Seminarraum der Universität Zürich vor einer Klasse der Kantonsschule Zofingen und erklärt anhand eines Beispiels, worum es ihr geht: Was heisst «Apfelkerngehäuse» auf Schweizerdeutsch? Kommt darauf an, wen man fragt. Kolly fasst ein paar mögliche Antworten zusammen.

Gemurmel hebt an: «Bätzi? Grübschi! Nei, Buschgi. Oder Bürzi?» Kolly und ihr Kollege Adrian Leemann haben zusammen mit Kollegen eine App entwickelt, die sich iPhone-Nutzer kostenlos herunterladen können, um mehr über ihren Dialekt zu lernen, sich damit die Zeit zu vertreiben – und der Sprachwissenschaft wertvolle Dienste zu leisten. Mithilfe der «Dialäkt Äpp» können Deutschschweizer bestimmen, welche Spielart des Schweizerdeutschen sie sprechen. Und sie können mit ihrem Mikrofon selbst Sprachproben hochladen, die die Linguisten dann auswerten. Mehr über den Hintergrund der «Dialäkt Äpp» hier.

Was heute als wissenschaftlich wichtiger Beitrag zur «Dialektologie» gilt, begann ursprünglich als Spassidee, erzählt Kolly: Je mehr Dialekt-Beispiele ausgewertet werden, desto besser. Schon länger bekannt sind Unterschiede in der Aussprache zwischen Nord und Süd («Iis» versus «Iisch» für «Eis»), West und Ost («Bètt» versus «Bétt») und zwischen dem Südwesten und dem Nordosten («lüpfe» versus «lupfe» für «heben») – Wissen, das auf den «Sprachatlas der deutschen Schweiz» zurückgeht. Die Dialäkt Äpp ermöglicht der wissenschaftlichen Forschung den flächendeckenden Vergleich von heutigen Aussprachevarianten mit solchen von vor über 50 Jahren.

Aus einer amüsanten Idee wurde so ein wichtiger Beitrag zur Dialektforschung. Den Linguisten kommt dabei zugute, dass sich die meisten Schweizer stark für ihre Mundart interessieren: Die Schweizer Mundarten sind also sehr lebendig. Dass sie auf dem Rückzug sind, kann man nicht behaupten. Übrigens soll es bald eine ähnliche App für den deutschen Sprachraum geben, entwickelt in Zusammenarbeit mit den Herausgebern des «Atlas der deutschen Alltagssprache».

GISLab-Leiter Curdin Derungs liefert weitere Beispiele dafür, wie man mit so genanntem «User Generated Content» arbeiten kann. Beispiel Twitter: Der Nachrichtendienst stellt Daten darüber, wer wann wo welche Nachricht verschickt hat, zur Verfügung. Mit ein wenig programmiererischem Geschick kann man so eine Karte erstellen, aus der hervorgeht, welche Wörter besonders häufig getwittert werden.

So lassen sich wertvolle Rückschlüsse auf den Sprachgebrauch ziehen und sprachliche Unterschiede erfassen. Derungs zeigt eine Karte der USA, aus der hervorgeht, wo am häufigsten «needs done», «Needs to be done» und «needs doing» getwittert wird – anhand der Häufigkeit, mit der diese Ausdrücke auf Twitter verwendet werden. Und er zeigt, wie sich an der Schnittstelle zwischen Geographie und Sprachwissenschaft gesellschaftlich wertvolle Erkenntnisse ergeben, die weit über den reinen Erkenntnisgewinn der Linguisten hinausweisen: Wenn etwa das Wort «earthquake» in kurzer Zeit sehr häufig in einem engen Umkreis getwittert wird, so liegt der Verdacht nahe, dass es soeben ein Erdbeben gegeben hat – und diese Nachricht verbreitet sich vielleicht sogar schneller als ein aufwendiges Erdbeben-Frühwarnsystem.

«Sprache und Raum» – dieser Fokus ist es, den die Transkriptionen Kesselheims, die Dialäkt Äpp Kollys und die Twitter-Auswertungen von Derungs miteinander gemeinsam haben. Alle drei betrachten Sprache nicht isoliert von ihrer konkreten Anwendung, sondern eingebettet ins konkrete Leben.