Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

Es war 1983, ein Sommernachmittag in Erice, Sizilien, hoch über dem Meer. K. Alex Müller erinnert sich noch genau. Er war damals Teilnehmer an einer Summer School im Studienzentrum von Erice. Gerade hatte er einige anregende Referate gehört, die ihm jetzt noch einmal durch den Kopf gingen. Er sass auf einer Bank im Schlosspark und streckte genüsslich die Beine von sich. Grillen zirpten, der Thymian duftete. Seine Stimmung war ausgezeichnet. Da hatte er plötzlich eine Idee. Sie sollte ihm vier Jahre später den Nobelpreis einbringen.

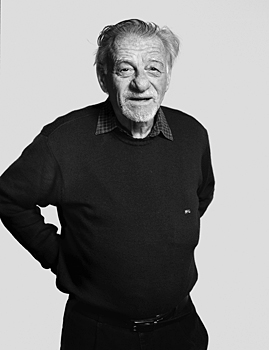

Heute ist Müller 79 Jahre alt. Noch immer beteiligt er sich an der Forschung, die nach seiner grossen Entdeckung an der Universität Zürich betrieben wird. Wer ihn in seinem Büro am Irchel besucht, dem springt sofort eine die gesamte Raumlänge einnehmende, mit Gleichungen und Symbolen beschriebene Wandtafel ins Auge. Mehrfach steht Müller während des Gesprächs auf, um sich ihr zuzuwenden. Mit einem trockenen Tuch wischt er eine Stelle frei, nimmt ein Kreidestück – und flugs stehen neue Zeichen da.

Seine frühe Kindheit verbrachte der Sohn eines Kaufmanns und Enkel eines Schokoladefabrikanten in Lugano. Am Internat in Schiers baute er seine ersten Radiogeräte zusammen, später reparierte er zum Vergnügen Autos. Nach seiner Promotion wurde er Projektleiter am Genfer Battelle-Institut, 1963 wechselte er zu IBM in Rüschlikon.

Mit seiner Karriere ging es rasch aufwärts, von der Idee des linearen Fortschritts aber hält K. Alex Müller nichts – schon gar nicht im Bereich der Forschung. «Das Entscheidende », sagt er, «geschieht in der Wissenschaft immer ganz unerwartet.» Deshalb sein Ratschlag an jüngere Forschende: «Lasst euch nicht durch Forschungspläne einengen, legt euch nie zu früh fest, haltet euch offen für das Unvorhersehbare!»

Ein glänzendes Beispiel für diese offene Haltung hatte Müller in seinem einstigen Lehrer an der ETH, dem Quantenforscher Wolfgang Pauli, der bei aller methodischen Präzision immer auch ein Gefühl für die Unwägbarkeiten in der Natur und in Erkenntnisprozessen bewahrte.

Wie Pauli begann sich Müller schon früh für die Psychoanalyse zu interessieren. «Immer wieder waren es Träume, die mir das Vertrauen in mich selbst und den von mir eingeschlagenen Weg gaben», sagt er rückblickend. Das Vorbild Wolfgang Paulis ermutigte Müller, die eigenen Intuitionen ernst zu nehmen. So etwa auch in jenem besonderen Augenblick im Schlosspark von Erice, als ihm schlagartig sein grosses Ziel vor Augen trat.

Seine waghalsige Idee bestand darin, eine Brücke zwischen zwei Forschungsbereichen zu schlagen, die zu vereinen bisher nur ganz wenigen ernsthaft in den Sinn gekommen war. Für Müller war es ein Brückenschlag zwischen einem ihm vertrauten und einem noch weitgehend unbekannten Ufer. Das vertraute Ufer waren die oxidischen Verbindungen. Beim Studium dieser Substanzen, die ihn sein ganzes Forscherleben beschäftigt hatten, waren ihm grundlegende Beiträge zur Festkörperphysik gelungen, hier galt er als Kapazität.

Das lockende unbekannte Ufer waren die Supraleiter: Materialien also, die den Strom widerstandslos leiten. Seit ihrer Entdeckung 1911 hielt der Traum vom verlustfreien Stromtransport die Physiker in Bann. Der Haken: Supraleitfähigkeit stellte sich bei den bis zu diesem Zeitpunkt untersuchten Materialien – durchwegs metallische Verbindungen – erst bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt ein, was technische Anwendungen weitgehend verunmöglichte.

Müller wollte einen Ausweg aus dieser Sackgasse finden, indem er es mit anderen Materialien versuchte – und zwar mit Oxiden. Ausgerechnet Oxide! Diese haben unter normalen Bedingungen nur geringe bis gar keine Leitfähigkeit.

Was trieb den in seinem angestammten Bereich so erfolgreichen Wissenschaftler an, sich auf dieses neue Gebiet zu stürzen – mit dem Risiko, grandios zu scheitern? Müller streicht sich über seinen grauen Bart und lehnt sich etwas nach vorne. «Wissen Sie», sagt er, und seine Stimme klingt plötzlich fester als zuvor, «ich hatte einfach Lust, gegen den Strom zu schwimmen. Ich hatte meinen Verdacht, Oxide könnten unter bestimmten Bedingungen supraleitend sein, schon früher geäussert. Niemand nahm das so recht ernst. Alle glaubten es besser zu wissen. Und genau das motivierte mich.»

Zur Zeit seines Sizilien-Erlebnisses war Müller 56 Jahre alt. Bei IBM war er vor einiger Zeit zum Fellow ernannt worden – eine Stellung, die mit sehr grossen Freiheiten verbunden war. K. Alex Müller war entschlossen, sein Privileg zu nutzen, indem er noch einmal etwas ganz Neues anpackte. Er zog seinen ehemaligen Doktoranden Georg Bednorz ins Vertrauen und schlug ihm eine Zusammenarbeit vor. Der damals erst 33-jährige Deutsche entschied sich nach nur zwei Stunden Bedenkzeit, sich auf das Unterfangen mit höchst ungewissem Ausgang einzulassen. Das Projekt sollte als U-Boot laufen: Alles sollte geheim bleiben. Nicht einmal die unmittelbare Umgebung im IBM-Labor wurde informiert.

Die Konstellation zwischen Müller und seinem jungen, tatkräftigen Mitstreiter erwies sich als günstig. Bednorz war hartnäckig und liess sich durch Tiefschläge nicht beirren. Über achtzig verschiedene Verbindungen synthetisierte er in zwei Jahren. Schliesslich stiess er auf die Substanz, die am 27. Januar 1987 den Durchbruch bringen sollte: Lanthan-Barium-Kupfer-Oxid.

Das Ergebnis war eine Sensation, auch für die beiden Forscher. Denn die Temperatur, bei der dieses Kupferoxid supraleitende Fähigkeiten zeigte – die so genannte Sprungtemperatur – lag bei erstaunlich hohen minus 238 Grad. Müller und Bednorz hatten die so genannten Hochtemperatur-Supraleiter (HTSL) entdeckt. Sofort setzte weltweit eine Jagd nach verwandten Kupferoxiden mit noch höherer Sprungtemperatur ein. In rasantem Tempo wurden zahlreiche technische Anwendungen entwickelt, etwa bei Kraftwerken, Transformatoren, Medizinalgeräten oder in der Mikroelektronik.

Kurz vor seiner Auszeichnung mit dem Nobelpreis 1987 wurde Müller als Ordentlicher Professor an die Universität Zürich berufen, wo er zuvor als Titularprofessor gelehrt hatte. Bis heute engagiert er sich in der Erforschung der Hochtemperatur- Supraleiter. Das Phänomen ist noch immer mit Rätseln behaftet. Eine schlüssige theoretische Erklärung steht noch aus. Die Mehrheit der Physiker ist der Ansicht, der Unterschied zu herkömmlichen Supraleitern sei derart gross, dass eine völlig neue Theorie geschaffen werden müsse.

K. Alex Müller und seine Mitstreiter vertreten dagegen die Meinung, dass die Interaktion der Elektronen mit dem Kristallgitter für das HTSL-Phänomen verantwortlich sei. Experimente in Hugo Kellers Gruppe an der Universität Zürich bestätigen diese Annahme. Dass diese Ergebnisse vom Grossteil der Physikergemeinde bisher ignoriert wurden, nimmt Müller gelassen hin. Er ist sich sicher, dass er am Ende recht behalten wird. Bis es so weit ist, wird er unbeirrt gegen den Strom schwimmen.