Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

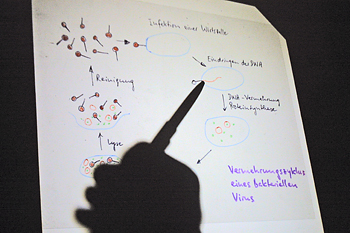

In ihrer «Woche der Visionen» zum 150-Jahre Jubiläum bot die ETH Zürich am Mittwoch Gelegenheit zur Begegnung mit visionären Geistern: Sie lud sieben Schweizer Nobelpreisträger aus den Bereichen Medizin, Physik und Chemie in ihr Auditorium maximum ein. Genauer: Werner Arber (Nobelpreis für Medizin 1978), Georg Bednorz (Physik 1987), Richard Ernst (Chemie 1991), Karl Alexander Müller (Physik 1987), Heinrich Rohrer (Physik 1986), Kurt Wüthrich (Chemie 2002) und Rolf Zinkernagel (Medizin 1996). Die Ausgezeichneten äusserten sich in Kurzreferaten und anschliessenden Gesprächsrunden über ihre Verdienste und darüber, wie es zu den bahnbrechenden Entdeckungen kam, die ihnen die höchste wissenschaftliche Auszeichnung eingebracht hat.

Viel war dabei über die Rahmenbedingungen von damals zu erfahren – damals meint: von den sechziger Jahren an bis in die neunziger. Und obwohl das noch nicht lange her ist, hat sich der Wissenschaftsbetrieb in dieser Zeit stark verändert. So konnte der Physiker Karl Alexander Müller während seiner Anstellung am IBM-Forschungslabor in Rüschlikon (Zürich) noch «heimlich» an seinen Supraleitern forschen – ein Vorgehen, das heute wohl nicht mehr möglich sein dürfte. Dass er bei seiner Suche in keramischen Werkstoffen fündig werden würde, konnte sich damals schlicht niemand vorstellen, erklärte Müller seine klandestinen Versuche. Ein Kollege in Japan habe ein ganz ähnliches Unterfangen schubladisieren müssen.

Der mittlerweile 78-jährige Müller, der von 1970 bis 1994 an der Universität Zürich Professor war, ging in der letzten Zeit auch der rätselhaften Beobachtung nach, weshalb es immer unheimlich lange dauert, bis eine Entdeckung ihre praktische Anwendung findet. Auch bei den Supraleitern würden die Herstellerfirmen noch heute an der Entwicklung der neusten Generation arbeiten. «Am schnellsten ging es bei den Röntgenapparaten», hat Müller herausgefunden, «aber normalerweise dauert es rund zwanzig Jahre.»

Sonst aber haben sich die Rahmenbedingungen, in denen herausragende Forschung gedeiht, rapide verändert – darin waren sich alle einig. «Darwin publizierte noch alle paar Jahre ein Buch», gab der Biologe Werner Arber zu bedenken, «heute wird jedes kleine Häppchen Erkenntnis in einem Artikel bekannt gegeben» – mit ein Grund, weshalb die Informationsflut auch in der Wissenschaft mittlerweile bedrohliche Ausmasse angenommen hat. Müller machte sich einen Spass daraus, sein Rezept dagegen kundzutun: «Nichts lesen.» Er spreche lieber an Kongressen mit Kollegen, so komme er auch zu den wichtigen Informationen. «Wenn etwas wichtig ist, kann ich es dann immer noch lesen», fügte er unter dem Gelächter des zahlreich erschienenen Publikums an.

Zu zeitintensiv seien auch die vielfältigen Pflichten, die Forschende heute hätten. Aufwändig seien beispielsweise die elaborierten Finanzierungsgesuche, die hergestellt werden müssten. Die grosse Kunst bestehe darin, ein Gesuch einerseits bezüglich der Forschungsziele offen zu formulieren, andererseits aber so klar und überzeugend, dass der Nationalfonds Geld spreche, war man sich einig. Auch sollte man nicht im frühen Stadium der Forschung schon grosse Worte darüber verlieren, «das schürt nur die Erwartungen», fand Müller, «und dann wagt man nicht mehr das Aussergewöhnliche.»

Vielleicht gebe es heute generell zu viele Wissenschaftler, die alle finanzielle Unterstützung wollen, warf der Physiker Heinrich Rohrer in die Runde. Der wahnsinnige Wettbewerb unter all den nach oben drängenden Nachwuchskräften stelle eine Überforderung der einzelnen dar, fand Rohrer. Der Erfinder des Rastertunnelmikroskops verzichtete denn auch ganz auf fachliche Informationen zu seiner Arbeit («über Nano sprechen eh alle») und appellierte in seinem Referat stattdessen direkt an den Charakter des wissenschaftlichen Nachwuchses: «Orientiert euch an euren Fähigkeiten; eine realistische Einschätzung, was man kann, ist sehr wichtig für den Erfolg.» Und «vergesst den Spass in eurem Leben nicht». Der 72-jährige wird wissen, wovon er spricht.