Navigation auf uzh.ch

Navigation auf uzh.ch

Stephan Neuhauss, Förderprofessor für Neurowissenschaften, war leicht gestresst. Es eilte, die Generalprobe für die Ausstellung «Der gespiegelte Mensch» stand bevor. Noch warteten ein paar Videos auf ihre Fertigstellung. Die Hauptdarsteller hatte Neuhauss in einer Plastikbox gleich mitgebracht: ein Pärchen Zebrafische, drei Zentimeter lang, mit elegantem blauem Streifendesign auf gelblich-rotem Hintergrund, robust und deshalb beliebt bei Aquariumbesitzern.

Doch Zebrafische, Danio rerio, sind auch spannende Modellorganismen für die Forschung. Das haben die EU und die Schweiz gerade wieder bekräftigt: Um wichtige menschliche Krankheiten am Modell dieses Fisches zu untersuchen, bewilligte die EU kürzlich Aufsehen erregende 12 Millionen Euro, weitere 300’000 Euro steuert der Schweizerische Nationalfonds bei. Stephan Neuhauss ist Mitglied dieses Forschungsprojektes. «Die Öffentlichkeit», sagt er, «hat ein Recht zu erfahren, was wir tun mit ihrem Geld, schliesslich beeinflussen unsere Erkenntnisse den Alltag und sorgen manchmal für heisse Debatten.»

Höchste Zeit also, die Labors zu verlassen und unters Volk zu gehen, fanden Neuhauss und sein Kollege Ernst Hafen, Professor am Zoologischen Institut der Universität Zürich. Warum nicht ins Landesmuseum, dorthin also, wo auch Menschen hingehen, die nicht ohne weiteres eine naturwissenschaftliche Ausstellung besuchen würden? Forschen ist schliesslich auch eine kulturelle Leistung. Doch was den beiden Vordenkern selbstverständlich schien, bedeutete Neuland für das Landesmuseum. «Es war ein Lernprozess», sagt Petra Bättig-Frey, Koordinatorin bei Life Science Zürich, einer Kooperation von Universität und ETH Zürich. Vor allem die Einbettung der Ausstellungsidee in den Museumskontext sei nicht ganz einfach gewesen.

«Die meisten Leute», sagt Stephan Neuhauss, «wissen nicht, wie wir eigentlich Forschung machen. Dass wir Modellorganismen aussuchen, quasi Komparsen für den Menschen, in der Hoffnung, die gewonnenen Erkenntnisse auf den Menschen anwenden zu können.»

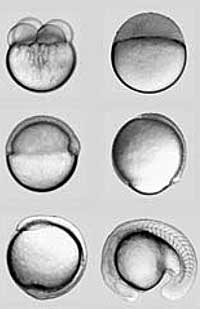

Doch warum arbeitet Neuhauss just mit Zebrafischen? So weit entfernt vom Menschen, wie es Laien erscheint, sind Fische keineswegs: Auch sie sind Wirbeltiere. Und: praktisch jeder Gendefekt, der beim Menschen Erbkrankheiten verursacht, führt auch beim Zebrafisch zu Erkrankungen. Fische sind zudem leicht zu züchten; ein Weibchen hat 100 Nachkommen pro Woche, die sich zudem ausserhalb des Mutterkörpers entwickeln und so gut beobachten und erforschen lassen.

Die Zürcher Forschungsgruppe interessiert sich vor allem fürs Sehen. Welche Gene braucht es zum Beispiel, um ein Auge aufzubauen? Fische sind da hervorragende Studienobjekte. Sie können schon früh sehr gut sehen, und ihre Augen sind jenen der Menschen ähnlich, weil sie - im Gegensatz zu nachtaktiven Modelltieren wie Mäusen - hauptsächlich im Hellen leben. Die Forschenden können deshalb die Sehzapfen besonders gut studieren - jenes Sehsystem, das auch für den menschlichen Alltag am wichtigsten ist. Und bereits gibt es spannende Erkenntnisse. Neuhauss: «Wir haben Hinweise gefunden, dass die Zapfen- Photorezeptoren ihr Sehpigment biochemisch anders verarbeiten als es die Stäbchen-Photorezeptoren tun.» Wenn man mehr weiss über diese Mechanismen, lässt sich vielleicht eines Tages der Verlust des Zapfensehens - also das Erblinden - medizinisch verhindern.

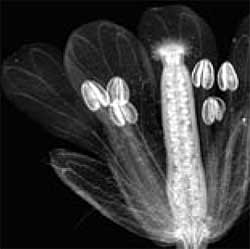

Wie kommen die Forschenden zu ihren Erkenntnissen? «Wir führen», sagt Neuhauss, «zufällig Mutationen ein und versuchen Larven zu finden, die ein Sehproblem haben.» Da aber Fische bekanntlich stumm sind, lösen die Forschenden eine so genannte optokinetische Antwort aus. In der Ausstellung können die Besucher das in einer Filmsequenz mitverfolgen: Den Fischen wird eine kleine Drehtrommel mit schwarzen und weissen Streifen gezeigt. Wenn ein Fisch seine Augen dabei nicht bewegt, ist die Chance gross, dass er blind ist. «Das Tolle», sagt Neuhauss, «ist, dass wir in vielen Fällen sehen, dass der gleiche Gendefekt auch beim Menschen zur Blindheit führt.» In der Ausstellung «Der gespiegelte Mensch» illustrieren auch andere Modellorganismen, wie verblüffend ähnlich die grundlegenden Lebensprozesse ablaufen. Am Beispiel der Fliege lassen sich Wachstumsprozesse studieren. Und unversehens ergeben sich Verbindungen zur Tumorbiologie: Im krebskranken Menschen stiess man auf die gleichen defekten Gene, die bei der Fliege zu verstärktem Wachstum führen.

Das unscheinbare Pflänzchen Ackerschmalwand hilft Ueli Grossniklaus, Professor für Pflanzenwissenschaften, die Frage zu beantworten, weshalb es Mann und Frau braucht. Bei Pflanzen wie bei Säugetieren hat man nämlich herausgefunden, dass einige Gene unterschiedliche Auswirkungen haben, je nachdem, ob sie vom Vater oder der Mutter vererbt werden.

Auch die grundlegenden Lebensprozesse des Wurmes sind gar nicht so anders als jene des Menschen. An seinem Beispiel erforscht Alex Hajnal, Professor am Zoologischen Institut, Alterungsprozesse. Dabei stellte sich heraus, dass Fadenwürmer älter werden, wenn sie wenig zu futtern haben - ein Phänomen, das auch für uns Menschen gilt. Professor Ernst Hafen bringt es so auf den Punkt: «Was wir gemeinhin als Friss-die-Hälfte-Diät bezeichnen, hilft nicht nur beim Abnehmen, sondern hat auch eine lebensverlängernde Wirkung. »

Auch so unscheinbare Organismen wie zum Beispiel Hefen verhelfen zu wichtigen Einsichten. So gelang es einer Gruppe um Matthias Peter, Professor am Institut für Biochemie an der ETH Zürich, anhand von Hefepilzen genauere Einblicke in die Funktionsweise von Genen zu gewinnen, die bei der Entstehung von Krebs eine wichtige Rolle spielen.

Im Laborraum der Ausstellung können die Besucherinnen und Besucher selber durchs Mikroskop schauen. Und beim Anblick einer Taufliege ins Staunen kommen. So viel fragile Schönheit! Oder einen Wurm beim Kriechen beobachten, den einzigen Vielzeller, von dem wir ein komplettes «Schaltbild» haben, also wissen, wie jede einzelne Zelle mit der anderen in Kontakt steht.

Eines wird den Besucherinnen und Besuchern sicher sein: das Staunen über das Ineinandergreifen der biologischen Prozesse und die verblüffende Ähnlichkeit aller Lebewesen in ihren frühen Entwicklungsphasen. Diese Faszination ist auch dem Forscher Stephan Neuhauss noch nicht abhanden gekommen, obwohl er schon Hunderttausende von Fischlarven untersucht hat. «Als Wissenschaftler », sagt er, «stutzen wir diese Fragen auf winzige Teilaspekte zusammen, Hunderte von Forschenden beschäftigen sich nur mit der Frage, woher eine Nervenzelle weiss, wie sie einen Neurotransmitter ausschütten muss.»

Stephan Neuhauss hat auch ein persönliches Anliegen. Er möchte mit der Ausstellung das Image des Wissenschaftlers etwas zurechtrücken: «In Filmen und Büchern sind Forscher erstens grundsätzlich Männer. Und zweitens sind sie entweder böse oder dann liebenswerte Trottel.» Alles ziemlich verkehrt, findet der junge Professor und lacht. Er lacht gerne und oft. In seinem Labor und in jenen seiner Kollegen arbeiten gegen fünfzig Prozent Frauen. Die Arbeitsatmosphäre ist ziemlich entspannt. Verschrobene oder allzu schüchterne Forscher, sagt Neuhauss, bekämen heute massive Probleme, denn ohne Kommunikation, internationalen Austausch und eine rechte Portion Angefressensein kommen Forschende weder zu Renommee, noch zum nötigen Geld.

Wann ist «Der gespiegelte Mensch» ein Erfolg? Neuhauss überlegt nicht lange: «Wenn Leute, die den Ausstellungstitel interessant finden, aber nicht viel über biologische Forschung wissen, nachher sagen: Doch, Wissenschaft ist spannend, lustvoll - und macht auch gesellschaftlich Sinn.»